目次をひらく

はじめに

この記事はシリーズ配信「もっと軽率にD&Dの創作をする会!」で取り扱ったライセンス周りのトピックをまとめたものです。配信ではカバーしきれなかった各種ライセンスの詳細について、僕の理解している範囲で掲載しています。

配信アーカイブはこちら: 「もっと軽率にD&Dの創作をする会!」プレイリスト

※配信やこの記事に掲載されている内容は、あくまで僕やゲスト・スピーカーの方のライセンスの解釈であり、公式の見解ではないことにご注意ください。発表する作品の内容や使用するライセンスの選択は、最終的には自己責任の元、ご自身で決定してください。

また、配信やこの記事の内容を根拠に、他者の作品をライセンス違反だと糾弾する行為もお控えください。その判断が正しくできるのは権利者である公式のみです。

更新履歴

- 2025.08.16 新規作成

- 2025.08.17 DMs Guildでは「Resources for DMG Creators」以外のWotCのアートワークを使えないことを追記

- 2025.08.18 アルケヴィオス/ストリクスヘイヴン の誤植修正

まずは大まかに方向性を決めてみよう!

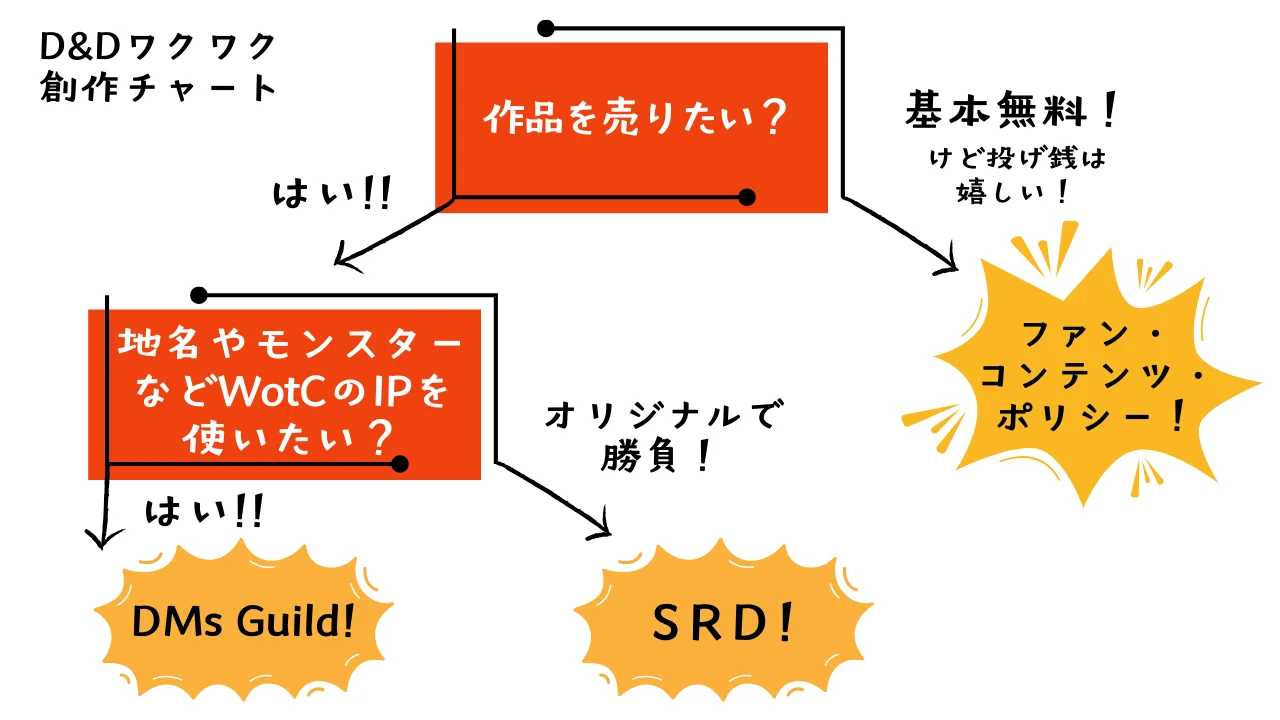

D&Dの二次創作をする際、大まかに以下の2点に着目して使用するライセンスを選択することができます。

- 配布(販売)方法

- Wizards of the Coast 社(以下WotC)の IP(知的財産)を使用したいかどうか

配布(販売)方法について

YouTubeの投げ銭やPay What You Want 方式(0円以上の任意の金額を払う方式)など、「基本無料」で配布する方法と、オンラインでのダウンロード販売や同人マーケットでの頒布など、必ず一定額以上を支払ってもらう方法の2通りがあります。

「基本無料」の場合は、WotCのIPも使用できる「ファンコンテンツ・ポリシー」で作品を公開することができます。

WotCのIPの使用可否

有償で販売したい場合、WotC社のIPを使用するかどうかで使用するライセンスを切り替えることになります。 「フォーゴトン・レルム」、「ビホルダー」などのD&D独自の固有名詞を使用したい場合は、「Dungeon Masters Guild」のライセンス下で販売することになります。

逆にWotC社のIPを使用せず、「5e互換製品」(D&Dのゲームシステムに組み込んで問題なく使える製品)として、独自の世界設定やTRPGを発表したい場合は、「SRD(System Reference Document)」を使用して作品制作をすることができます。

WotCのIPってなに?

カード、クリーチャー、書籍、ゲーム、ゲームプレイ、画像、物語、ロゴ、アニメーション、アートワーク、プロット、場所、歴史、キャラクター、グラフィック、ファイル、文章、その他WotCによって発行された素材

※参考「ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのファンコンテンツ・ポリシー」よくある質問

各ライセンスの概要

ここでは、各ライセンスの概要と使用条件(ライセンス表記など)、注意点などについてまとめています。

※個人的に重要だと感じた部分を抜粋して掲載しています。実際に作品を発表する前に、必ずご自身で原文をあたってライセンスの内容をご確認ください。

ファンコンテンツ・ポリシー

「基本無料」で誰でも制限なくアクセスできるものであれば、WotCのIPを使用した作品を自由に作ることができます。

ファンコンテンツってなに?

WotCのIPに基づいてあなたに創造された、もしくはそれらが含まれているものがまさにそれです。ファンコンテンツは、ファンアート、ポッドキャスト、ブログ、ウェブサイト、配信の内容、タトゥー、あなたの司祭の神々の祭壇など、多岐に渡ります。

※参考「ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのファンコンテンツ・ポリシー」よくある質問

ライセンス全文URL

- 日本語版(公式)URL : ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのファンコンテンツ・ポリシー

- 英語版URL : Wizards of the Coast’s Fan Content Policy

ライセンスの使用条件

-

「基本無料」であること

- 他者がアクセスしたり使用したりする際に、支払いや作成者の許可、クレジット表記を必要としないこと。

- スポンサー契約や広告収入、寄付などの利益はOK。

-

「非公式」であると明確に記載すること

- 日本語記載例

{あなたのファンコンテンツの題名} はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.

- 英語記載例

{あなたのファンコンテンツの題名} is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.

- 日本語記載例

-

他者を傷つけないこと

- 作品の中で他者のIPの無断使用などをしないこと。

-

WotCに危害を及ぼさないこと

- WotCのロゴと商標を使用しないこと。

- 使用するIPに既に著作権表示、ロゴ、商標、またはそれに含まれるその他の通知を持っている場合、それを削除しないこと。

- 他のゲーム(ルールブック、トークン、フィギュアなどのコンポーネントも含む)にWotCのIPを使用しないこと。

- WotCのビデオと音楽を使用しないこと。TwitchやYouTubeからの埋め込みは可能。

-

有害(攻撃的・差別的)なものを作成しないこと

- 「行動規範およびコミュニティ・ガイドライン(日本語) 」を参考。

-

安全なスポンサーシップの実践

- ファンコンテンツの制作にあたり、第三者のスポンサー支援を受ける場合、

- WotCの競合他社、不適切・攻撃的なスポンサーの宣伝をしないこと。

- スポンサーとして関わっているということを、口頭または視覚的に明確にし、挨拶、メンション、クレジット表記などを適切な長さに保つこと。

- WotCとスポンサーを関連付けないこと。

- ファンコンテンツの制作にあたり、第三者のスポンサー支援を受ける場合、

-

その土地(日本)の法に従うこと

上記に反する場合、そのファンコンテンツの取り下げを要請される場合があります。

特に注意すること

- 「基本無料」で誰でもアクセスでき、一切金銭を支払うことなく入手できる必要があります。

- 「非公式」であることを明示的に表記する必要があります。

- 「Dungeons & Dragons」や「D&D」という商標、およびロゴを使用することはできません。

- 「5版対応」や「5e互換」、「5e compatible」といった表記をすることで、D&Dプレイヤーにアピールできます。

- 委託先の販売店や、購入したお客さんが「これはD&Dで遊べます」と言うのはOKですが、制作者が自身で作品に表記したり宣伝することはできません。

- 他にも使用できない商標やロゴがあるので、「ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのファンコンテンツ・ポリシー」のよくある質問をご覧ください。

- IPを逐語的に模倣したり、再掲載・再配布するといった利用の仕方は許可されていません。

- メインコンテンツがWotCのIPであるような作品は認められません。例えば、D&D Beyondで取得したモンスター画像とデータをそのまま掲載しただけのモンスター図鑑などは規約違反となるでしょう。

Dungeon Masters Guild

WotCのIPを使用し、さらに作品を有償で販売したい場合は、Dungeon Masters Guild を利用することになります。

全てのIPを使用できるわけではなく、また売上の50%のみが収益になるなど注意点もありますが、堂々と「D&D用の製品です」と謳うことができ、またD&Dのプレイヤーに直接リーチできる販売プラットフォームに作品を置くことができるというメリットがあります。

ライセンス関連URL

ライセンス使用条件

Dungeons Masters Guild では、作品の承認プロセスはありません。全てのクリエイターが掲載されているガイドラインに従うことを期待しており、管理者が定期的にガイドライン違反となっている作品がないかチェックを行なっています。

ガイドライン違反となってしまった場合も、DMs Guildの管理者から修正依頼が来て、具体的な修正方法を相談しながら修正して再度公開することが可能です。

ガイドラインは多岐に渡るので、ここでは「ライセンス関連URL」のURLの内容を簡単にまとめたものを掲載しています。

※新規で作品を発表する際の細かな仕様やベスト・プラクティスなどについても記載があるので、「DMsGuild Creator Info Hub」の情報に一通り目を通すことをお勧めします。

-

指定のライセンス表記を含めること

-

{今年の西暦} と {個人または会社名} を適切なものに置き換えること。

DUNGEONS & DRAGONS, D&D, Wizards of the Coast, Forgotten Realms, Ravenloft, Eberron, the dragon ampersand, Ravnica and all other Wizards of the Coast product names, and their respective logos are trademarks of Wizards of the Coast in the USA and other countries.

This work contains material that is copyright Wizards of the Coast and/or other authors. Such material is used with permission under the Community Content Agreement for Dungeon Masters Guild.

All other original material in this work is copyright {今年の西暦} by {個人または会社名} and published under the Community Content Agreement for Dungeon Masters Guild.

-

DMs Guildで作品を公開する場合に「ファンコンテンツ・ポリシー」や「SRD」を併用することはできない。

-

-

他のDMs Guild製品を再利用した場合は適切な帰属表示をすること(推奨)

- 他のDMs Guild製品を自分の作品に再利用することは自由に可能。(他者の作品を掘り下げたり、出てきたNPCや場所を再利用したりなど。)

- 必須ではないが、ベスト・プラクティスとして以下を推奨:

- 大きな要素(例えばモンスターデータ丸ごとなど)を使用する場合は、そのデータが初めて出てきた箇所にクレジットとDMs Guildの製品ページへのリンクを掲載。

- 作品のクレジットページを作り、使用した製品のリストを掲載。

- 可能であれば作者に連絡を取って事前承諾を得る。

- アートワークの使用については、必ず作者に許可を取る必要がある。

-

適切な表紙デザインを行うこと

- DMs Guildの四角いエンブレムロゴは必ず表紙に掲載すること。

- 表紙にブランディング用のロゴや商標を表示することはできない。(作品の内部に含めることは可能)

- ロゴや商標は完全にオリジナルなものを作成し、WotCのものを模倣してはいけない。

- その他、ベストセラーメダルや慈善団体のロゴ、対応VTT(オンセツール)など、条件によって表示できるものがある。

-

他のプラットフォームでの販売を行わないこと

- DMs Guildで公開した製品は、DMs Guildに独占販売権を与えることになる。

- ただし、DMs Guildで製品を公開しても、製品の所有権が放棄されるわけではない。

-

許可された公式設定のみを使用すること

- フォーゴトン・レルム、レイヴンロフト、エベロン、スペルジャマー、プレーンスケープ、ドラゴンランス、レイディアント・シタデル、グレイホーク

- マジック:ザ・ギャザリング

- ラヴニカ、テーロス、アルケヴィオス/ストリクスヘイヴン

- 使用不可能な公式設定(例: ダーク・サン、ミスタラなど)に登場するNPC、場所、モンスター、アイテムは、使用可能な公式設定にも存在する場合のみ使用可能。

-

オリジナル世界設定の作品を掲載しないこと

- 「公式設定なし」(どの公式設定でも使用可能)の作品を作成することは可能。

- オジリナル世界設定の作品は、姉妹サイトの「DriveThruRPG」での掲載を推奨。

-

WotCが権利を所有していないIPを使用しないこと

- ストレンジャー・シングスやクリティカル・ロール、“無慈悲なる”アルカーン(俳優 Joe Manganiello のキャラ)など、WotCが完全に権利を有していないIPは使用不可能。

- 小説、映画、TV番組、ビデオゲーム、漫画、アプリ、カードなど、TRPG以外のD&D製品 “のみ” に出てきたキャラも使用不可能。

- ミンスクとブーなど、公式シナリオにも出てきたキャラは使用できる。

-

5版の作品のみを掲載すること

- 旧版(1e, AD&D, OSR, 3.x, 4e)の製品は掲載不可。

- 旧版作品の5版コンバート作品を出すことは可能。

-

旧作のコンバートをする際、そのまま5版のシステムに変換しただけの作品を掲載しないこと

- ただし、以下のケースであれば可能:

- 前日譚や続編となるような作品

- コンバートガイドのみの提供

- 元のアドベンチャーを独自解釈した新しいアドベンチャー

- 現代のD&Dの価値観に合わない古い作品については、コンバート作品の掲載不可。(DMs Guildの管理者によって削除される可能性あり)

- コンバートの際、公式作品と誤解されるようなタイトルをつけないこと。(例: 「Castle Amber (5e Edition)」は誤解を招くので、「Castle Amber – Unofficial 5e Conversion」などとする)

- ドラゴン誌やダンジョン誌の作品は、DMs Guildにあるもののみコンバート可能。

- ただし、以下のケースであれば可能:

-

大量のテキストを公式製品からコピーしないこと

- 必要に応じて、モンスターや呪文、アイテムのデータなどをコピーするのは可能。

- コピーではなく、ルールブックの該当ページを記載する方が簡単なケースもある。

-

D&DやTRPGの伝統的でないフォーマットの作品を掲載しないこと

- 漫画、小説、呪文カードやアイテムカード、ビデオゲーム、アプリなどは掲載不可。

- TRPGのD&Dをプレイしたり、それを補助するための作品であること。(一般的にPDFや画像などの形式)

- ただし、VTT(オンセツール)用の作品であれば、その他のDMs Guildの規約に従う限り、他のフォーマットも許可。

- 将来的に他フォーマットの作品を受け入れる可能性もある。

-

以下を含むコンテンツを作成しないこと

- (概要抜粋)差別表現、性暴力、現実世界の政治組織や個人名(パロディは可)、露骨な児童への危害、未成年の性行為、性的な内容および卑猥な言葉、違法なもの、著作権を侵害するもの、コピー作品

- 逆に、以下の表現は許可されている:

- アルコール、タバコ、空想上の薬物、直接的でない(示唆的な)性的表現、病気や精神疾患(同様の病気を抱える人への配慮をすること)

-

正式な使用許可のあるロゴやアートワークのみを使用すること

- 使用可能なもの

- WotCが提供するアートとマップ

- Resources for DMG Creators

- これ以外のWotCのアートワークを使用することはできない

- パブリック・ドメイン

- ストック・アート

- ライセンスによって異なる

- DriveThruRPGの「Publisher Resources」のカテゴリの中にはDMs Guildでの使用を認める製品も数多くある。

- アーティストへのコミッション

- 契約条件によって異なる

- 商用利用契約のみで十分(WotCに権利譲渡する必要はない)

- クリエイティブ・コモンズ

- 商用利用が可能なライセンスの場合のみ

- WotCが提供するアートとマップ

- 使用不可能なもの

- 他のDMs Guildクリエイターの作品に含まれるアートワーク(許可を取れば可能)

- マジック:ザ・ギャザリングのアートワーク全て

- 使用可能なもの

-

AI生成アートを使用する場合は適切な設定を行うこと

- 作品の一部にAI生成アートを使用する場合、作品の登録・更新時に「Creation Method(作成方法)」の設定で「AI-Generated(AIによる生成)」を選択する必要がある。

- 主にAIによって書かれたテキスト作品(シナリオなど)は許可しない。

- AI生成のアートワーク作品(トークンやマップなどの画像集)も許可しない。

特に注意すること(DMs Guild)

- 指定のライセンス表記を作品に含める必要があります。

- 表紙に指定のロゴを含める必要があります。(その他画像サイズなどに細かい仕様あり)

- サークルのロゴなどは表紙に掲載できません。

- 堂々と「D&D用のシナリオ」と謳って販売することができます。

- ただし公式ロゴや提供されていないアートワークは使用できません。

- DMs Guild以外の場所で同じ作品を発表できません。

- WotCのIPを使用できますが、使用できる範囲に制限があります。

- 自作の世界設定の作品は公開できません。(「世界設定なし」の作品は可能)

- AI生成画像は作品の一部としてのみ使用可能です。

- 売上の50%が実際の収益となります。

- 収益の受け取りはPayPal経由のみです。

- 不正行為対策のため、過去30日分の収益は出金できません。

SRD (OGL または CC-by-4.0)

WotCのIPを一切使用しないのであれば、SRD (System Reference Document) を使用することでD&Dと互換性のある世界観設定やシナリオ、新たなTRPGシステムを制作し、有償で販売することができます。

Dungeon Masters Guild とは異なり、販売プラットフォームに制限がなく、マーケットでの手売りや店舗での委託販売、DL販売など様々な方法で販売することができます。

SRD はD&Dのゲームシステムから、WotCのIP部分を取り除いたものです。そのため、一部アイテム名や呪文名など、固有名詞が含まれているものは、名称がD&Dと異なる場合があります。

2014年度版のSRDはバージョン5.1、2024年度版のSRDはバージョン5.2.1(2025年8月16日現在)となっています。SRDとDungeon Masters Guild の使い分けは以下の表をご覧ください。

SRDのライセンスについて

SRD 5.1(2014年度版)は CC-by-4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License) と OGL (Open Game License) の2つのライセンスが提供されています。SRD 5.2(2024年度版)は CC-by-4.0 のみで提供されています。

- D&D Beyond SRDページ

- PDF: SRD 5.1 (OGL)

- PDF: SRD 5.1 (Creative Commons)

- PDF: SRD 5.2 (Creative Commons)

OGLの内容はSRD 5.1 (OGL) の最初の2ページにわたって掲載されています。CC-by-4.0の内容はこちらから日本語版を読むことができます。

SRD 5.1 を使用する場合も、より取り扱いがしやすい CC-by-4.0 を使用するのお勧めします。(例えば、OGLを使用する場合、ライセンス全文の表記や、制作コンテンツのどの部分をオープンとするかの明記などをする必要があります。)

Creative Commons 版の使用条件

-

SRDの最初のページに記載された帰属表記(Attribution)を作品に含めること

- SRD 5.2.1 を使用する場合の例

This work includes material from the System Reference Document 5.2.1 (“SRD 5.2.1”) by Wizards of the Coast LLC, available at https://www.dndbeyond.com/srd. The SRD 5.2.1 is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, available at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

- SRD 5.2.1 を使用する場合の例

-

上記以外の帰属表記をしないこと

- 「compatible with fifth edition」や「5e compatible」といった表記をすることは可能。

-

改変した場合はその旨記載すること

- ただし、改変内容の詳細の記載は義務ではない。(推奨)

特に注意すること(Creative Commons)

- 指定の帰属表記を作品に含める必要があります。

- SRDの改変をした場合は、その旨記載する必要があります。

- WotCのIPを一切使用することはできません。

- 「Dungeons & Dragons」や「D&D」用の製品であると記載することもできません。

- 「5版対応」や「5e互換」、「5e compatible」といった表記をすることで、D&Dプレイヤーにアピールできます。

- 委託先の販売店や、購入したお客さんが「これはD&Dで遊べます」と言うのはOKですが、制作者が自身で作品に表記したり宣伝することはできません。

- もしも制作した作品を同じくCC-by-4.0で公開したい場合(他者の二次利用を許可したい場合)は、その旨記載する必要があります。

- 日本語記載例(英語のライセンスへのリンクが推奨されています)

{あなたの作品名} はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

- 英語記載例

{あなたの作品名} is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, available at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

- 日本語記載例(英語のライセンスへのリンクが推奨されています)

- 制作した作品をCC-by-4.0以外のライセンスで公開することもできます。ただし、元のSRDの部分は引き続き CC-by-4.0 が適用され、ライセンスを上書きすることはできません。

- 逆に、他者のSRDを使用した作品は、二次利用が可能なライセンス下で公開されていない限り、自分の作品に含めることはできません。

個人的所感

公式日本語訳がほとんどないのもあって、D&Dの二次創作のライセンス周りは多くの方にとって不明瞭で、例えばファンコンテンツ・ポリシーでも例外的に使えないIP(商標やロゴなど)があるということを、知らない人も多いかと思います。僕も後から気がついて、動画のタイトルやサムネイルの修正を行ったことがあります。

よほど大きな収益を上げて注目を集めない限り、WotCから訴えられるということはないとは思いますが、できればクリアにしたいところです。商標とロゴに関しての対策としては、「ダンドラ」や「dnd」などの、WotCが商標登録していない馴染みの呼称に置き換えるか、公式から明示的に許可されている「compatible with fifth edition」や「5e compatible」(日本語では「5版対応」、「5e互換」など)という間接的な表記に改める方法があります。

また、別の視点として、米国での商標の取り扱いに「Nominative Fair Use(説明的使用のためのフェア・ユース)」という概念があります。他者の商標を「そのものを指すため」に限定的に使用する場合(その商品の紹介やレビューをする時など)、商標侵害にあたらないと判断されるという考え方です。詳しくは「Fair Use of Trademarks (Intended for a Non-Legal Audience)(英語)」をご覧ください。

例えば、僕の 公式2D VTT 「D&D Beyond Maps」のご紹介 という動画と記事では、「D&D Beyond Maps」という名称を含めなければ何についての動画なのか分からなくなるという点と、「D&D Beyond Maps」では商標登録されていないため、差し障りないのではないか?という判断で作成しています。

もっと細かくいうと、D&D Beyond Maps のロゴをサムネに使用していますが、上述の通り商標登録されておらず、またそのようなIPを使用する際には、そのIP内に含まれる商標を削除してはならないという規約があるため、「D&D」のロゴが含まれています。

また、商標の確認は以下のサイトが便利です:

- アメリカの商標検索: United States Patent and Trademark Office: Trademark Search

- 日本の商標検索: J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)

Dungeon Masters Guild では、ライセンス違反となった場合でも、まずは管理者から連絡が来て修正をするチャンスが与えられます。他のライセンスでもおそらく最初は警告通知となるかと思います(未確認)。なので個人的には、最低限のルールをしっかり守って、あまり臆せずにまずは作品を世に出してしまっても良いのではないかと思います。

ライセンス条文はどれも長く、また英語で書かれていることがほとんどなので読み解くのは大変骨が折れますが、できる限り権利者の意思を尊重し、リスペクトを持って作品制作を行っていきたいなと思います。

もしも「根本的に間違っている!」「その解釈はおかしい!」という点がありましたら、SNSやマシュマロで教えてくださいね!

※繰り返すようですが、配信やこの記事で述べられている内容は全て個人的見解となります。配信やこの記事の内容を根拠として、作品の正当性を担保することはできません。必ずご自身の判断と自己責任において作品の公開をしてください。

また、配信やこの記事の内容を根拠に、他者の作品をライセンス違反だと糾弾する行為もお控えください。その判断が正しくできるのは権利者である公式のみです。